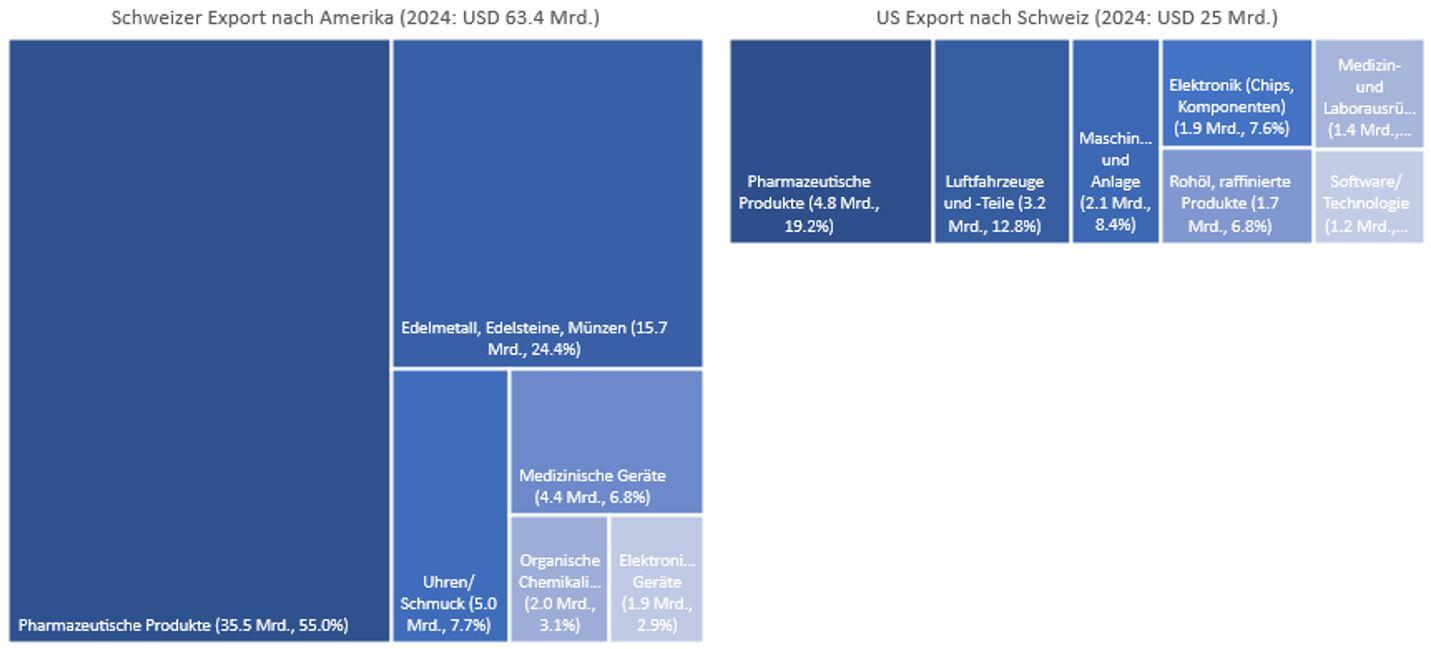

Hauptgrund für diese hohen Zölle gegenüber Schweizer Produkten soll der Schweizer Handelsbilanzüberschuss der Waren sein, der sich 2024 auf USD 38,5 Mrd. belief, unter Ausklammerung der Dienstleistungen, bei denen die USA gegenüber der Schweiz einen klaren Überschuss aufweisen (ca. USD 20 Mrd.). Inkludiert sind jedoch die Edelmetall-Exporte der Schweiz (knapp USD 16 Mrd.), bei denen kein wirtschaftlicher Mehrwert in der Schweiz erbracht wird. Bereinigt man den Warenhandelsüberschuss mit dem Dienstleistungsdefizit sowie den Edelmetallen, beliefe sich die wahre Handelsbilanz auf nur noch USD 2,5 Mrd. Ausgeklammert bleiben weiterhin die Kapitalexporte der Schweiz in die USA.

Schweizer Handelsbilanz (Waren) mit den USA: Jahr 2024

Quelle: www.tradingeconomics.com

Fakt ist jedoch, dass sich die Pharma- resp. Chemieindustrie mit 55 % des Überschusses als hauptverantwortlich zeigt – und steht damit unter zunehmendem wirtschaftlichen Dauerstress. Aktuell sind Pharma-Produkte jedoch noch von den Zöllen ausgenommen. Somit ist aktuell nur knapp die Hälfte der Exporte von USD 63,4 Mrd. von den neuen Belastungen betroffen. Werden auch die Zölle auf Edelmetalle ausgeklammert, sogar auf noch weniger. Für die Schweiz bedeuten aber potenzielle Zölle auf Pharma-Produkte ein imminentes Risiko. Die Pharma-Industrie erwirtschaftet hierzulande fast 10 % des Bruttoinlandproduktes.

Mögliche Pharmazölle als Druckmittel

Donald Trump hat den Druck nochmals erhöht, im Wissen, dass eine regulatorische Umsetzung schwierig ist und dies auch in den Staaten sowohl Arbeitsplätze als auch Gesundheit und möglicherweise Wähler kosten würde. Die US-Regierung verfolgt mit dem Druckmittel der Zölle zwei Ziele: Zum einen möchte sie damit Investitionen in den USA einfordern und die Herstellungskette der Pharmaindustrie zurück in die USA holen. Dies soll Arbeitsplätze schaffen und die Versorgung mit Medikamenten sicherstellen. Zum anderen sollen durch den hohen Druck auch Zugeständnisse für tiefere Medikamentenpreise in den USA erreicht werden.

Die potenziellen Zölle auf Pharmaprodukte sollen gemäss US-Administration zu Beginn niedrig ausfallen, doch es wird mit möglichen Zöllen von bis zu 250 % ab 2027 gedroht. Das aktuell grössere Risiko stellen sogenannte Section 232- Zölle dar. Diese betreffen potenzielle Importzölle, die die US-Regierung auf Grundlage nationaler Sicherheitsinteressen erheben kann (Grundlage ist die Section 232 des Trade Expansion Act von 1962). So ist es dem US-Handelsministerium erlaubt, zu prüfen, ob bestimmte Importe die nationale Sicherheit der USA gefährden. Falls ja, kann der Präsident Zölle oder andere Handelsbeschränkungen einführen – unabhängig von WTO-Regeln oder Handelsabkommen. In den letzten Jahren ist die Abhängigkeit der USA von Importen pharmazeutischer Wirkstoffe (APIs) und Medikamenten zunehmend als Risiko angesehen worden – besonders nach den Lieferengpässen während der COVID-19-Pandemie.

Die Details möglicher Pharma-Zölle sind aber weiterhin unklar. Es ist derzeit nicht klar, ob Zölle auf importierte Wirkstoffe oder auf den Medikamentenpreis selbst erhoben werden.

Pharmas versprechen hohen Investitionen in den USA

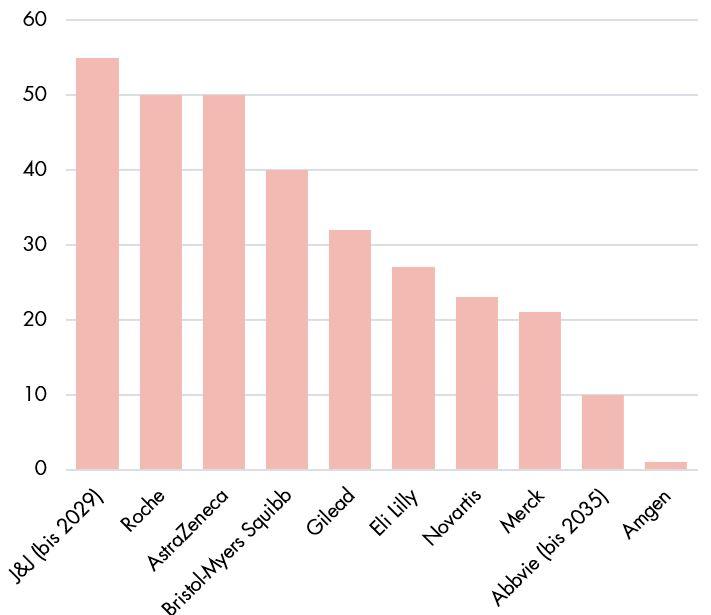

Aufgrund des Zolldrucks haben die internationalen Pharma-Firmen bereits hohe Investitionen in den USA angekündigt. Die führenden Unternehmen haben bereits über USD 215 Mrd. für den Ausbau ihrer US-Fertigung und -Forschung bis 2030 angekündigt. Auch wenn diese teilweise bereits geplant waren, ist die Summe doch beträchtlich.

Investitionen der grossen Pharma-Multis in den USA

(bis 2030 in USD Mrd.)

Quelle: Fiercepharma, Firmen-News

Die grössten Investitionen in den nächsten Jahren planen die beiden Firmen Roche sowie AstraZeneca mit jeweils USD 50 Mrd. bis 2030. Johnson & Johnson investiert sogar USD 55 Mrd., nicht ausschliesslich in der Pharma-Division. Auch Novartis hat Investitionen von über USD 20 Mrd. geplant. Diese Investitionsversprechen sollen primär als Verhandlungsbasis dienen und die potenziellen Zölle abwenden.

Roche beschäftigt über 28 000 Mitarbeitende in den USA und erwirtschaftet dort fast 50 % ihres Umsatzes. Das Unternehmen plant, innerhalb von zwei Jahren den Grossteil seines US-Absatzes direkt vor Ort zu produzieren. Die Übernahme von Genentech im Jahre 2009 hat Roche eine starke US-Präsenz verschafft, auch wenn jüngst das grosse Werk in Vacaville an Lonza verkauft wurde. Dank flexibler Produktionsprozesse und laufendem Know-how-Transfer – voraussichtlich bis Ende 2026 abgeschlossen – ist ein schneller Produktionsumbau möglich. Zusätzlich hat Roche die US-Lager gefüllt, um potenzielle Zölle kurzfristig umgehen zu können.

Novartis verfügt aktuell über eine etwas kleinere Basis und beschäftigt rund 15 000 Mitarbeitende und erwirtschaftet gut 40 % des Konzernumsatzes in den USA. Bis Ende der Dekade soll die US-Versorgung weitgehend lokal erfolgen.

Beide Konzerne betonen, dass der Ausbau in den USA den Schweizer Standort nicht schwächt. Wahrscheinlicher ist eine Stärkung der hiesigen Forschung bei teilweiser Produktionsverlagerung. Gelingt dies, würden die Schweizer Exporte in die USA sinken – und damit auch der Handelsüberschuss, was potenziell den Zolldruck reduziert.

Hohe US-Medikamentenpreise

Neben den Zöllen sowie der Repatriierung der Pharma-Wertschöpfungskette hat die US-Regierung ein weiteres grosses Anliegen. Amerika klagt seit Jahrzehnten über ein zu teures Gesundheitssystem bzw. zu hohe Medikamentenpreise. Dies wurde auch regelmässig als Wahlkampfmittel genutzt: Es können Wähler gewonnen werden, wenn tiefere Gesundheitskosten versprochen werden.

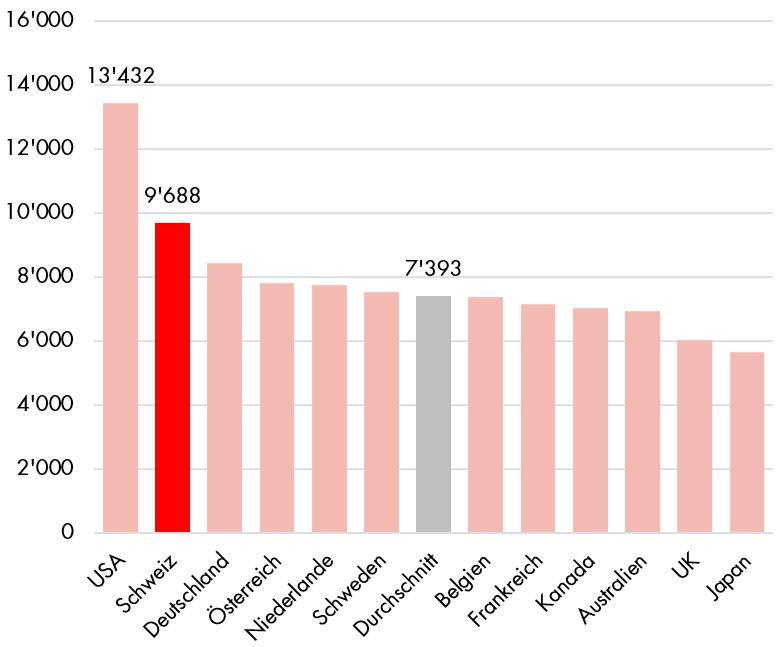

Seit 2010 sind die Gesundheitskosten pro Kopf von USD 8000 auf fast USD 13 '500 angestiegen, was einem jährlichen Wachstum von 4 % entspricht und damit die Inflationsrate übertraf. Damit liegt der Wert der USA deutlich über dem Satz anderer Länder. Die gesamten Ausgaben von über USD 4,8 Billionen (Stand 2023) machen mittlerweile über 19 % des Bruttoinlandproduktes aus. Das Problem der hohen Kosten im Gesundheitssystem ist teilweise hausgemacht – es ist kompliziert aufgebaut. Während ca. 50 % der US-Bürger:innen über private Versicherungen durch den Arbeitgeber versichert sind, deckt der Staat über die beiden Systeme Medicare und Medicaid weitere 35 % der Bürger:innen ab.

Gesundheitsausgaben pro Kopf

(2023: USD)

Quelle: KFF, OECD

Medicare (14 %) versichert die Bürger:innen ab 65 Jahren oder Personen mit Beeinträchtigung, Medicaid (21 %) stellt die Deckung für Personen mit tiefem Einkommen sicher. Trotz eingeführter Systeme wie Obamacare, gelten bis zu 15 % der Menschen in Amerika als unversichert.

Sogenannte Pharma-Benefit Manager, Firmen wie CVS Caremark, Express Scripts, OptumRx, fungieren als Zwischenhändler zwischen Pharmafirmen, Versicherungsgesellschaften und Apotheken und verhandeln über die Medikamentenpreise (Listenpreis). Sie handeln mögliche Rabatte aus und erstellen Listen der Medikamente, die rückvergütet werden. Einen Teil der gewährten Rabatte können diese Firmen als Einnahme resp. Gewinne buchen. Je höher demnach der Listenpreis, desto höher auch die Einnahmen und der Gewinn. Ein Teufelskreis, der generell höhere Kosten zur Folge hat. Dies ist auch ein Grund, warum die Listenpreise in Amerika ein Vielfaches der internationalen Preise ausmachen, auch wenn diese selten bezahlt werden.

US Medikamentenpreisreform

Eine Massnahme, um die hohen Preise resp. Gesundheitsausgaben zu senken, war die Einführung des Inflation Reduction Act (IRA) 2022. Seit dann darf das US-Gesundheitsministerium (Department of Health and Human Services – HHS) über die Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) Medikamentenpreise direkt verhandeln – allerdings nur für verschreibungspflichtige Medikamente. Damit konnte die US-Regierung unter Joe Biden bereits stufenweise eine Kostenentlastung für den Staat erreichen. Ab 2026 werden pro Jahr jeweils zehn weitere Medikamente zu grösseren Rabatten verpflichtet. Bei Medicaid gibt es keine klassische Verhandlung, sondern ein gesetzlich geregeltes Rabattmodell. Pharmafirmen müssen obligatorische Preisnachlässe gewähren, um bei Medicaid gelistet zu werden.

Das Senken der Medikamentenpreise wurde bereits von vielen US-Präsidenten angestrebt. Eine umfangreiche Reform braucht aber grundsätzlich die Zustimmung des Senats sowie des Kongresses und wurde in den letzten Jahren nie erreicht. Die US-Pharmalobby ist gross, die Gesundheitsindustrie beschäftigt in Amerika rund 20 Mio. Menschen. Der Gegenwind dürfte auch dieses Mal erheblich sein.

Anpassung an internationale Preise

Die Ausgaben für Medikamente machen in den USA nur rund 15 % der gesamten Gesundheitskosten aus und sind damit nicht der Haupttreiber der Kostenexplosion. Zum Vergleich: Über USD 2,7 Billionen bzw. 57 % der Gesundheitsausgaben im Jahr 2023 entfielen auf Krankenhausversorgung sowie fachärztliche Leistungen. Problematisch wird es jedoch für Patient:innen ohne Versicherung oder für solche, deren benötigte Medikamente nicht erstattet werden. In diesen Fällen führen die hohen Listenpreise zu einer erheblichen finanziellen Belastung. Dies verstärkt soziale Ungleichheit und begünstigt eine Zweiklassenmedizin, was wiederum im politischen Diskurs – insbesondere im Wahlkampf – ein brisantes Thema ist. Entsprechend hat die Senkung der Medikamentenpreise einen hohen politischen Stellenwert, auch wenn sie gesamtwirtschaftlich nur einen Teil der Gesundheitskosten betrifft.

Donald Trump wie auch viele seiner Vorgänger wollen die Preise an den internationalen Schnitt anpassen, ein Vorstoss, dern unter dem Begriff «Most-Favoured-Nations-Pricing» bekannt ist (MFN). Dies wurde bereits in der ersten Amtsperiode von Trump angedroht (damals Medicare Part B) und nun wieder initiiert. Anfang August hat Trump die CEOs der Pharmafirmen nochmals aufgefordert, innerhalb von 60 Tagen die US-Preise zu reduzieren. Falls die Firmen dies nicht befolgen, will Trump den Plan per Präsidialerlass, ohne die Notwendigkeit der Zustimmung des Kongresses umsetzen.

Folgende Punkte sieht der Plan vor:

- Die MFN-Initiative zielt darauf ab, die Preise verschreibungspflichtiger, patentgeschützter Medikamente in den USA an die niedrigsten Preise in vergleichbaren Industriestaaten zu koppeln – mit Einsparpotenzialen von bis zu 59 %.

- Im Gegensatz zur ursprünglichen Regelung (aus Trumps erster Amtsperiode), die sich auf Medicare Part B beschränkte, soll der neue Erlass auch Markenmedikamente umfassen und sowohl im öffentlichen als auch im privaten Versicherungssystem wirken.

- Die Massnahme verweist auf eine teilweise Umgehung von Pharmacy Benefit Managern (PBMs), indem Hersteller direkt an Patient:innen (Direct-to-Consumer) liefern dürfen, solange die Preisgestaltung dem niedrigstmöglichen Niveau entspricht.

- Der Plan beinhaltet auch, Hersteller anzuhalten, Preise im Ausland zu erhöhen und die daraus resultierenden Einnahmen zur Senkung der US-Preise zu nutzen.

Aufgrund des hohen Drucks, auch durch die Zölle, ist davon auszugehen, dass die Pharmafirmen vor allem das Direct-to-Consumer-Modell für mögliche Preisanpassungen verwenden werden. Die Erhöhung von Preisen ausserhalb der USA dürfte zwar als Kompensation angestrebt werden, aber schwierig umzusetzen sein. Es ist auch davon auszugehen, dass die Pharmakonzeren die Listenpreise und somit die Rabatte mit den Versicherern zu reduzieren versuchen werden. Die Gewinne der Pharma-Benefit Manager sowie ein kleiner Teil der Pharma-Margen dürften als Folge etwas leiden.

Zwar kann der Präsident keine Gesetze ändern, aber über Bundesbehörden wie CMS neue Vergütungsmodelle anstossen. Solche Massnahmen gelten meist nur innerhalb bestehender Programme und sind zeitlich begrenzt – für umfassende Preisregulierungen wäre eine Gesetzesänderung durch den Kongress notwendig, für die wir nach wie vor geringe Erfolgsaussichten sehen.

Der Sektor ist günstig bewertet

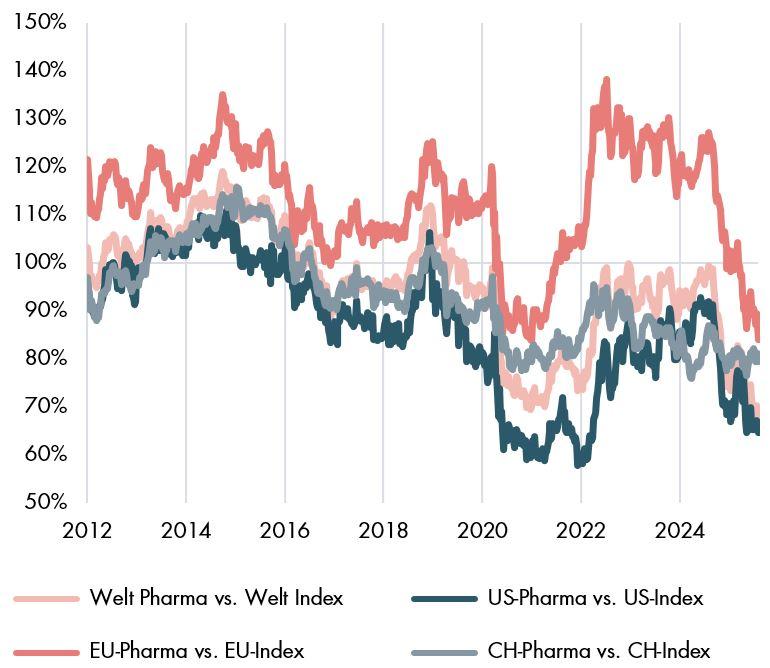

Aufgrund der Risiken, mit denen sich die Pharma-Industrie konfrontiert sieht, ist die Bewertung zuletzt deutlich unter Druck geraten. Der Welt-Pharma Index handelt rund 30 % unter dem Weltaktienindex. Ähnlich sieht es in den USA, Europa und der Schweiz aus. Seit 2012 waren die Firmen nur während der Corona-Pandemie günstiger bewertet. Der Markt hat diese Risiken bereits eskomptiert. Die Unsicherheiten dürften aber weiterhin gross sein. Es ist daher wichtig, das Portfolio zu diversifizieren und in qualitativ hochwertige Pharma-Firmen zu investieren, die sich über eine gute Pipeline, über gute Forschungs- und Entwicklungsfähigkeiten und somit über längerfristig gutes Wachstum auszeichnen können.

Bewertung der Pharma-Indizes deutlich unter Druck

(anhand KGV der nächsten 12 Monate, Stand: 8.8.25)

Quelle: Bloomberg

Fazit

Die Schweiz sieht sich mit US-Zöllen von 39 % konfrontiert, die mit dem Warenhandelsbilanzdefizit begründet wird. Die Pharmaindustrie ist hauptverantwortlich für dieses Defizit, aktuell aber noch von Zöllen ausgeklammert. Der zunehmende Druck der US-Regierung hat zwei Ziele: US-Investitionen zu erzwingen und die Verhandlungsbasis für Medikamenten-Preisreformen zu verbessern. Während sich die grössten Pharmaunternehmen bereits zu hohen US-Investitionen hinreissen liessen, kennt die Industrie das Thema Preisdruck seit Jahrzehnten, wenn auch die aktuelle Regierung für deutlich erhöhte Unklarheiten sorgt. Die Pharmalobby ist jedoch stark, die regulatorische Durchsetzung von tieferen Preisen hat in den letzten Jahren nie breitflächig funktioniert. Das Einführen von Zöllen dürfte auch für die USA und deren Bürger:innen initial negativ sein. Der Aufbau von US-Produktion schwächt das Risiko mittelfristig ab. Kurzfristig stellen Zölle und tiefere Preise aber ein Damoklesschwert über der Pharmaindustrie dar, deren Bewertung im historischen und relativen Vergleich aber niedrig erscheint.

Kontakt:

Antoine Diserens, CIIA

Investment Analyst

+41 61 925 82 85

Dieser Blog enthält Werbung. Siehe Disclaimer.