Bevor wir uns aber der Zukunft widmen, lohnt es sich, einen kurzen Blick in den Rückspiegel zu werfen. Denn das Thema der Künstlichen Intelligenz lässt sich viele Jahrzehnte in die Vergangenheit verfolgen.

Die Ursprünge

Die ersten konkreten Gedankenspiele entstanden bereits in den 1950er-Jahren in den Köpfen von Forschern wie Alan Turing und John McCarthy, wobei gedankliche Vorläufer dazu bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen. Turing und McCarthy setzten sich mit der Frage auseinander, ob Maschinen in der Lage sein könnten, zu denken. Aus dieser Zeit stammen auch der Begriff «Artificial Intelligence», vorgeschlagen von McCarthy, sowie der berühmte Turing-Test, zur Bestimmung, ob eine Maschine menschenähnliche Intelligenz aufweist.

Der KI-Winter

Erste Gehversuche machte man mit von Computern bestrittenen Schachspielen sowie der Lösung einfacher Rätsel. Doch die zur Verfügung stehende Technologie war noch nicht leistungsfähig genug, um den hohen Erwartungen der Forschenden gerecht zu werden. Die Folge war der «KI-Winter» der 1970er- und 80er-Jahre, in denen Forschungsmittel und -interesse versiegten. Gleichzeitig entstanden aber Grundlagen: Expertensysteme, die mit Regeln menschliches Wissen nachbildeten, fanden erste Anwendungen in Unternehmen.

Die Wiederbelebung

Die Kombination aus der Entwicklung von maschinellem Lernen und der dank der Erfindung des Mikrochips rasant steigenden Rechenleistung hauchten dem Thema wieder neues Leben ein. Hinzu kam das Internet und enorme Datenmengen, die in Kombination Verfahren wie neuronale Netze ab den 2000er-Jahren wieder interessant machten. 2010 folgte der Durchbruch im Deep Learning, der neue Möglichkeiten in der Bild- und Spracherkennung eröffnete. In dieser Phase setzten sich mit dem Thema aber noch immer primär Fachleute und Wissenschaftler auseinander, während die breite Öffentlichkeit kaum einen Zugang hatte. Aufmerksamkeit erregte beispielsweise die von DeepMind (Google) entwickelte KI «AlphaGo», die 2016 den Südkoreaner und Profispieler, Lee Sedol, in einer Partie des Brettspiels «Go» schlug.

Der Boom

Dies änderte sich mit der Lancierung des grossen Sprachmodells (LLM- Large Language Model) von OpenAI – ChatGPT. Am 30. November 2022 stellte das Unternehmen die aktuellste Version seines Sprachmodells, GPT-3.5 oder eben ChatGPT, vor. Innerhalb von wenigen Tagen registrierten sich eine Million Nutzer, KI war in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Der Boom, den wir heute erleben, ist also kein Zufall, sondern das Ergebnis aus Jahrzehntelanger Forschung und Entwicklung.

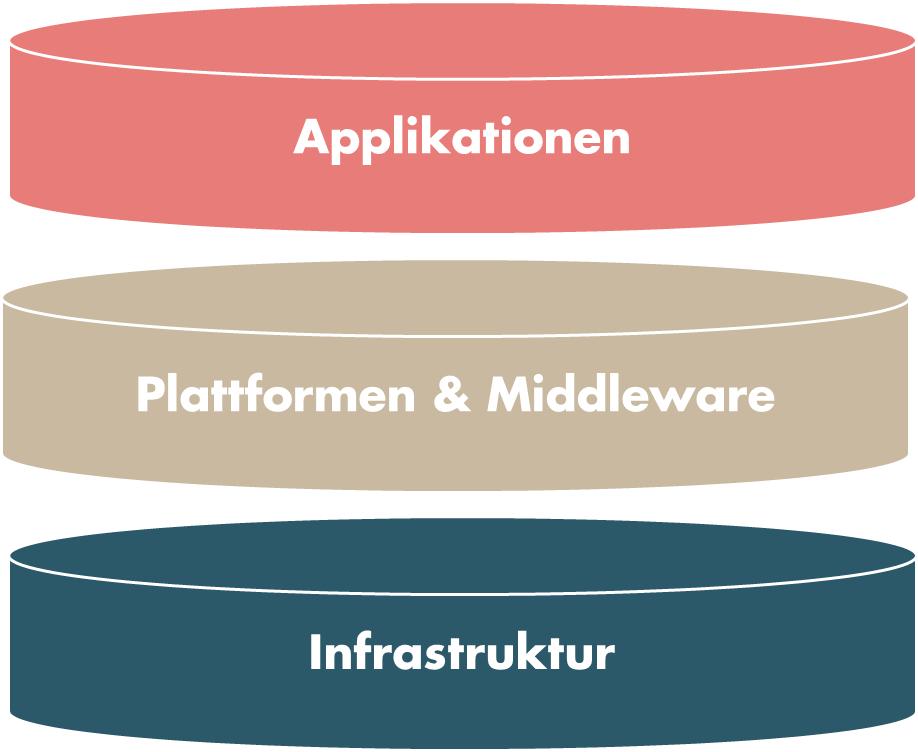

Die Schichtenarchitektur der Künstlichen Intelligenz

Ein guter Ansatzpunkt, um ins Thema einzusteigen ist das Konzept des KI-Stacks, zu deutsch der KI-Stapel. Dieses Konzept beschreibt die Schichtenarchitektur der Komponenten, die notwendig sind, um Künstliche Intelligenz zu entwickeln, zu betreiben und in Form von Anwendungen nutzbar zu machen. Wir stellen diesen Stack nachfolgend in drei Hauptebenen dar: Infrastruktur, Plattformen & Middleware und Applikationen.

Der KI-Stack

Quelle: BLKB

Dabei bildet die Infrastruktur-Schicht die Grundlage für alle KI-Applikationen und umfasst die Hardware sowie die grundlegenden Rechenressourcen. Dazu gehören Elemente wie Prozessoren (GPUs, CPUs, ASICs etc.), Speichermedien, und Netzwerkkomponenten.

Auf diesem Fundament bauen Plattformen und KI-Frameworks auf, womit wir zur mittleren Ebene, Plattformen & Middleware übergehen. Hier ermöglichen Softwareplattformen, Frameworks und Services die Entwicklung, das Training und die Optimierung von KI-Modellen. Diese Schicht stellt also das Bindeglied zwischen Hardware und konkreten Anwendungen dar.

Im Alltag greifbar wird für die meisten Menschen die Ebene der Applikationen. Hier sind konkrete KI-basierte Produkte und Dienstleistungen angesiedelt. Dazu zählen beispielsweise LLMs wie ChatGPT von OpenAI, Tools wie der Microsoft Copilot oder branchenspezifische Anwendungen wie die Modelle von PathAI, die auf die Verbesserung von Gewebeuntersuchungen spezialisiert sind.

Jede dieser Schichten umfasst spezialisierte Unternehmen, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen die jeweiligen Funktionen ermöglichen und damit auch aus Investorensicht interessant werden können. Ein prominentes Beispiel ist NVIDIA, das Unternehmen, das mit seinen Grafikprozessoren (GPUs) einen wichtigen Baustein für den Infrastruktur-Layer liefert.

Ein Chefkoch oder viele Hilfsköche?

Eine zentrale Abgrenzung beim Thema KI ist jene zwischen der Central Processing Unit (CPU) und der Graphics Processing Unit (GPU). Beides sind Prozessoren, die im Kern Daten und Befehle verarbeiten. Beide tun dies aber in unterschiedlicher Weise, weshalb sie sich für den Einsatz bei unterschiedlichen Problemstellungen eignen.

Eine CPU verfügt über mehrere Kerne, eignet sich für die serielle Aufgabenverarbeitung und ist so angelegt, dass eine grosse Bandbreite von teilweise komplexen Aufgaben unterstützt wird. Allerdings können immer nur einige Operationen gleichzeitig ausgeführt werden. Die CPU wird oftmals auch mit dem Gehirn eines Computers gleichgesetzt.

Demgegenüber ist die GPU für die Erledigung von spezielleren Aufgaben und die parallele Verarbeitung von Daten konzipiert. Diese Parallelität ermöglicht hohe Geschwindigkeiten bei der Verarbeitung grosser Datenmengen, weshalb GPUs eine wichtige Rolle bei KI-Training und Inferenz spielen.

Eine Analogie zu einer Pizzeria kann die unterschiedlichen Stärken von CPU und GPU verdeutlichen. Stellen wir uns vor, wir stehen vor der Wahl, ob wir für unsere neue Pizzeria einen erfahrenen Chefkoch (CPU) oder ein grosses Team von Hilfsköchen (GPU) einstellen.

Der Chefkoch kann alle Aufgaben übernehmen: Teig vorbereiten, Beläge auswählen, backen, Bestellungen koordinieren. Er arbeitet die Schritte meist nacheinander ab, kann aber flexibel auf Sonderwünsche eingehen und neue Abläufe finden. Für ein kleines Restaurant mit vielen unterschiedlichen Gerichten und wechselnden Anforderungen ist er ideal.

Die vielen Hilfsköche hingegen sind spezialisiert: Sie können alle gleichzeitig denselben Arbeitsschritt ausführen, etwa hunderte Pizzas gleichzeitig mit Tomatensauce bestreichen oder Käse verteilen. Sie sind allerdings nicht dafür gemacht, ständig den Plan umzustellen oder individuelle Spezialwünsche zu berücksichtigen. Am besten funktionieren sie, wenn der Ablauf klar vorgegeben ist und es um schiere Masse geht - also ein Restaurant mit hohem Durchsatz und einer überschaubaren Speisekarte.

ChatGPT und der KI-Boom

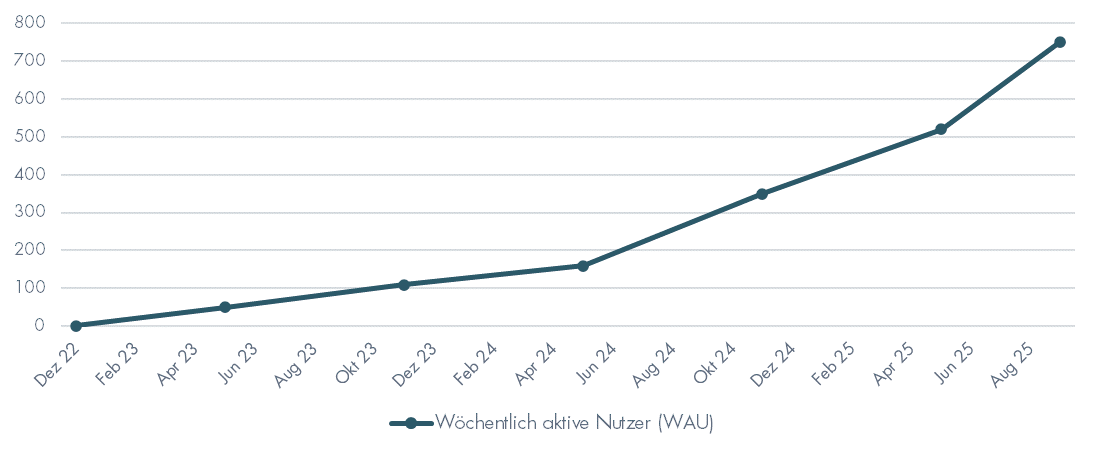

Nun da wir mit einigen wichtigen Grundlagen zum Thema vertraut sind, können wir uns den Auswirkungen auf die Gesellschaft, Wirtschaft und Finanzmärkte widmen. Wie Eingangs erwähnt hat die Lancierung von ChatGPT das KI-Thema in die Mitte der Gesellschaft katapultiert. Dies lässt sich anhand der wöchentlichen aktiven Nutzerzahlen (WAU) von ChatGPT verdeutlichen.

Weekly Active Users (WAU) von ChatGPT

Quelle: OpenAI, BLKB

Wie die Grafik zeigt, sind die Nutzerzahlen nach der Lancierung schnell und stark angestiegen. So dauerte es lediglich fünf Tage, bis die Schwelle von einer Million Anmeldungen überschritten wurde. Nach einem Jahr verzeichnete OpenAI bereits 100 Mio. WAU und beinahe 350 Mio. nach zwei Jahren. Heute liegt diese Zahl bei rund 750 Mio., womit grob 10 % der Weltbevölkerung ChatGPT-Nutzer sind – eine beeindruckende Entwicklung.

Mit der starken Verbreitung von grossen Sprachmodellen (LLMs) wie ChatGPT wurde im Zeitverlauf visibler, wie gross das Potenzial dieser Technologie sein kann. So wurden und werden kontinuierlich neue Anwendungsfälle präsentiert. Entsprechend wurden auch die Erwartungen an das Marktpotenzial laufend nach oben geschraubt. Einer aktuellen Studie von Precendence Research zufolge könnte der Umsatz in diesem Bereich 2034 mehr als USD 3'600 Mrd. erreichen. Dies entspräche in der Zehnjahresperiode von 2024-34 einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum (CAGR) von mehr als 19 %. Zum Vergleich: die Weltbank rechnet 2025 mit einem weltweiten BIP-Wachstum von 3.0 %, 2026 mit 3.1 %.

Diese Erwartungen haben dazu geführt, dass auch bei Unternehmen entlang der KI-Wertschöpfungskette das zu erschliessende kommerzielle Potenzial eingepreist wurde.

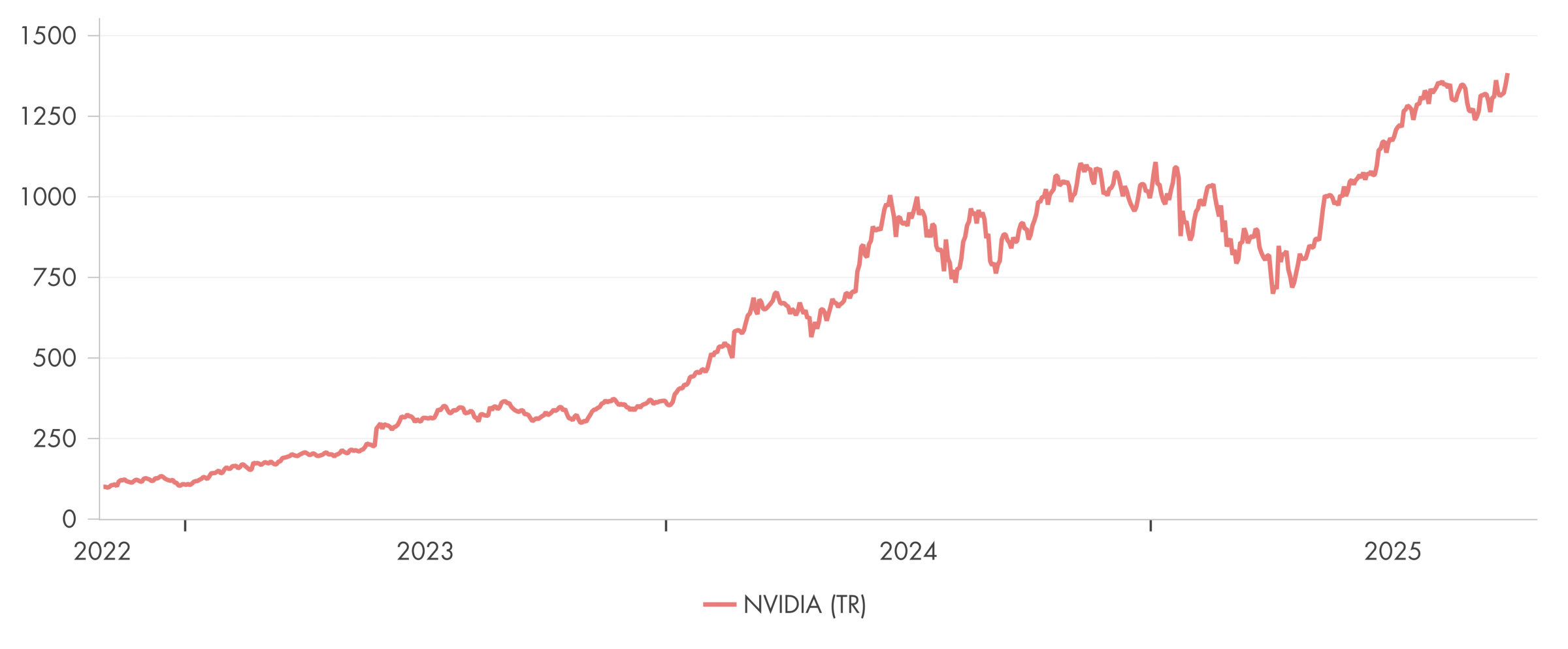

Ein Paradebeispiel für diesen Prozess stellt der GPU-Spezialist NVIDIA dar, dessen Aktienkursentwicklung, indexiert per 31.10.2022 wie nachfolgend dargestellt haben:

NVIDIA-Aktie seit Lancierung von ChatGPT

Quelle: Bloomberg, indexiert per 31.10.2022

Rasch wurde klar, dass sich die bisher vor allem für den Gamingsektor und zwischenzeitlich auch für Kryptomining interessanten Chips auch sehr gut für das Training von LLMs eignen. Diese bestehen nämlich aus Millionen bis Milliarden von Parametern und während des Trainingsprozesses müssen ständig sehr viele Matrixmultiplikationen und Vektoroperationen ausgeführt werden. Eine GPU ist aufgrund ihrer Architektur in der Lage, enorm viele dieser Operationen gleichzeitig auszuführen. Entsprechend ist die Nachfrage nach diesen Chips stark angestiegen, was der Aktie zu diesem beeindruckenden Kursverlauf verhalf.

Ein eigenständiger Investitionszyklus

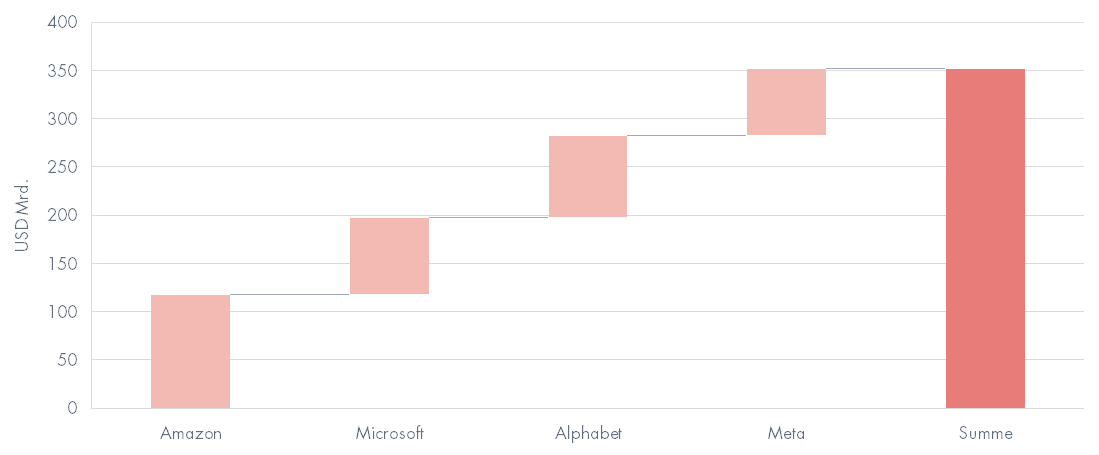

Damit ausreichend Rechenleistung für die Entwicklung und den Betrieb all der angedachten Modelle zur Verfügung steht, müssen hohe Summen in den Infrastrukturausbau investiert werden. Dieser sogenannte Capex (Kapitalinvestitionen) fliesst hauptsächlich in den Bau von Rechenzentren, die Beschaffung von KI-Hardware (Chips und Server) sowie den Ausbau von Netzwerk-, Speicher- & Dateninfrastruktur. Diese enormen Investitionen werden zum Grossteil von einer handvoll Unternehmen getätigt, die sich hauptverantwortlich für den globalen Ausbau von KI-Rechenkapazitäten zeichnen. Dazu zählen insbesondere die sogenannten «Hyperscaler», also Cloud-Dienstleister, die ihre Rechenkapazitäten, Speicher und Netzwerkressourcen gegen Bezahlung anderen Unternehmen zugänglich machen.

Erwartete Capex der Hyperscaler im GJ 2025

Quelle: Unternehmensberichte

Die wichtigsten Hyperscaler sind aktuell Amazon (AWS), Microsoft (Azure), Alphabet (Google Cloud) und Meta. Diese Unternehmen zusammen planen für das laufende Geschäftsjahr Kapitalinvestitionen von mehr als USD 300 Mrd.

Damit sich diese Investitionen für die Unternehmen lohnen, müssen mit den geschaffenen Kapazitäten mittelfristig hohe Umsätze erwirtschaftet werden. Kritiker stellen daher zunehmend die Frage in den Raum, ob sich die Branche auf dem Weg befindet, nicht nachhaltige Überkapazitäten zu schaffen und damit eine Blasenbildung zu begünstigen.

Die Frage nach der KI-Blase

Immer wieder werden im Zusammenhang mit dem aktuellen KI-Boom Vergleiche mit der Dotcom-Blase gezogen, die angetrieben vom Aufkommen des Internets ihren Höhepunkt im Jahr 2000 erreichte und in einem langanhaltenden Crash mündete. Während keine zwei Spekulationsblasen gleich sind, ist eine Lehre aus der Dotcom-Zeit, dass Investoren gut daran tun, darauf zu achten, dass die Unternehmen, in die sie investieren auch tatsächlich Geld verdienen und die Börsenkurse nicht ausschliesslich von Zukunftsfantasien getragen werden. Diesem Anspruch werden viele Technologieunternehmen, die vom KI-Boom profitieren heute tatsächlich gerecht, wobei dies keine Garantie dafür darstellt, dass dem auch in der Zukunft so sein wird. Wie die nachfolgende Grafik verdeutlicht, konnten die Unternehmen, die im zu diesem Zweck exemplarisch für den KI-Bereich stehenden STOXX Global Artificial Intelligence Index abgebildet werden, ihre Gewinne (Konsensschätzung für die kommenden 12 Monate auf rollierender Basis) laufend steigern. Allerdings ist auch zu beobachten, dass sich die Kursentwicklung jüngst etwas stärker von den Schätzungen gelöst zu haben scheint – eine Entwicklung, die im Auge behalten werden muss.

STOXX Global Artificial Intelligence Index

Quelle: Bloomberg, Macroband, Stand: 01.10.2025

Diversifikation könnte an Relevanz gewinnen

Das Thema der Künstlichen Intelligenz dürfte auch in kommenden Jahren prägend bleiben für Wirtschaft und Gesellschaft und damit auch eine wichtige Rolle in einem globalen Aktienportfolio spielen. Dabei erscheint es durchaus plausibel anzunehmen, dass immer mehr Unternehmen von den Vorteilen der Technologie profitieren werden oder sich sogar neue Geschäftsmodelle erschliessen können.

In diesem Szenario könnte sich auch aus Investorensicht ein Blick über den sprichwörtlichen Tellerrand hinaus lohnen, um von allfälligen Chancen abseits der ausgetretenen Pfade zu profitieren – Diversifikation ist das Schlüsselwort in diesem Zusammenhang. Damit könnte zudem das Risiko einer Konzentration in den teilweise hoch bewerteten Gewinnern der «ersten Welle» des KI-Booms abgemildert werden. Denn es scheint zu kurz zu greifen, einfache Vergleiche mit der Dotcom-Blase zu ziehen und darauf basierend ein unvermeidliches Doom-Szenario zu zeichnen. Die Erfahrung lehrt uns, dass kein Zyklus ist wie der andere, und dass sich Risiken oft dort manifestieren und zu Kursverlusten führen, wo sie nicht vermutet werden. Ein weiteres Argument dafür, nicht alles auf eine Karte zu setzen, sondern langfristig orientiert und diversifiziert zu investieren.

Vor diesem Hintergrund beleuchten wir im nächsten Teil unserer Investment Insight-Reihe zu Künstlicher Intelligenz, wie sich die steigende Nachfrage nach Rechenkapazität konkret auf Rechenzentren und damit zusammenhängende Wirtschaftszweige auswirken könnte.

Fazit: KI erreicht die Mitte der Gesellschaft

Mit der Lancierung von ChatGPT hat es das Thema der Künstlichen Intelligenz, das eine lange Historie und enormes gesellschaftliches Potenzial aufweist, in den Fokus der Medien, Gesellschaft und Finanzmärkte geschafft.

Die Technologie verspricht grosse Potenziale zu erschliessen und liess Börsenkurse gleichermassen wie Erwartungen in die Höhe schiessen. Damit diese Potenziale gehoben werden können, müssen grosse Investitionen getätigt werden, für die der Nachweis der ökonomischen Nachhaltigkeit noch erbracht werden muss.

Bisher scheitern Vergleiche mit der Dotcom-Blase noch daran, dass ein grosser Teil der beteiligten Unternehmen heute profitabel arbeitet, wobei jüngst eine stärkere Entkoppelung der Börsenkurse von den Gewinnschätzungen zu beobachten ist. Dies gilt es eng zu verfolgen, denn eine Blasenbildung kann auch heute nicht ausgeschlossen werden, erscheint sogar durchaus denkbar.

Zeitgleich lehrt uns die Erfahrung, dass kein Zyklus wie der andere ist, und dass sich Risiken oft dort manifestieren, wo sie nicht vermutet werden. In diesem Umfeld erscheinen langfristige Orientierung, Diversifikation und ein Blick über den sprichwörtlichen Tellerrand hinaus opportun.

Diese Webseite enthält Werbung. Siehe Disclaimer.